Beiträge getaggt mit Experimental

Video: Monolog – I Will Return To You From The Abyss

Veröffentlicht von unsoundaesthete in Videos am 10. August 2017

In den letzten Wochen und Monaten glänzte dieser Blog ja vor allem mit der Abwesenheit neuer Beiträge. Nichts, so liest man immer wieder, fürchtet ein Schreiber mehr als das leere Blatt: Horror vacui. Stillstand. Rien ne va plus. Mehr noch: Nichts bewegt den Menschen im Innersten so sehr wie die Angst vor dem Nichts und der Nichtigkeit. Ganz gleich, ob man sie verdrängt oder ihr mit Introspektion begegnet – die Versuche sie zu überwinden sind es, welche den existentiellen Kern ausmachen. Eine Auseinandersetzung mit diesem universellen Menschheitsproblem ist so spannend wie im Grunde unabdingbar; logisch, dass sich Denker, Künstler, Kulturschaffende seit jeher daran abarbeiten.

Uneins ist man bisweilen über das Wesen respektive die Wesenslosigkeit dieses ominösen Angstbesetzers. Was nichts ist, kann nun mal nicht ohne weiteres dar- oder sich vorgestellt werden. Es verlangt geradezu danach, in irgendeiner Weise ausgefüllt zu werden, man behilft sich – das ist weniger paradox als es vielleicht scheint – also doch mit diversen Ausdrucksmitteln beziehungsweise illustriert stellvertretend für das Phänomen eben die Empfindungen, die es beim Individuum hinterlässt. Manch einer imaginiert den Fall ins Bodenlose, klaffende tiefschwarze Abgründe ins Nirgendwo. Da mag eine herbeifantasierte Unterwelt im Vergleich zur nagenden Ungewissheit fast (fast!) schon wieder etwas Erlösendes an sich haben.

Wie auch immer letztlich der Fall liegt, Monologs klanglich ausformulierter Beitrag lässt kaum Zweifel daran aufkommen, dass in jenen unbekannten Gefilden alles andere als Frieden zu erwarten sei – schon der Titel klingt ja wie eine Warnung an. Allerlei Sinistres füllt denn auch die Leerstellen zwischen den spärlichen, reverberierenden Drumschlägen… welche mitsamt dem ganzen Rest alsbald von einem infernalen Mahlstrom verschluckt werden. Chaos, Verderben und Gewalt statt gleichmütiger Stille.

»I Will Return To You From The Abyss« bringt in durchaus denkwürdiger Manier verschiedene Facetten aus dem Oeuvre des gewieften Soundarchitekten zusammen, welches zwischen verschachteltem Future Jazz und aggressivem Breakcore ein ohnehin nicht allzu kleines Feld umfasst. Sehr prägend erwies sich offenbar auch seine wiederholte Zusammenarbeit mit Swarm Intelligence, dessen Arbeiten einen ausgeprägten Sinn für dreckige Bässe, asymmetrische Rhythmen und beklemmend-tiefgängige Heavyness wiedererkennen lassen; aber auch roher Distortion-Krach der Sorte Emptyset liegt gar nicht mal so weit entfernt.

„Ich stand da zitternd vor Angst – und ich fühlte wie ein langer unendlicher Schrei durch die Natur ging.“ – Edvard Munch, Notiz aus dem Nachlass

Anders als die bösartig grollende Audiovorlage, die nicht nur im übertragenen Sinne den „Ton angibt“, sind die visuellen Begleitmotive für sich genommen eigentlich recht undrastisch ausgefallen. Das Gute am Musikvideo als Ausdrucksform ist ja, dass es weder auf das Geschichtenerzählen im herkömmlichen Sinne angewiesen ist, noch unbedingt einer verbindlichen Aufschlüsselung seiner eigenwillig anmutenden Codes und Symboliken bedarf. Ganz in diesem Sinne setzt No-oNs Clip auf Schwarz-Weiß-Bilder von düsteren Gewässern und wallenden Baumkronen, die hier zur Projektionsfläche werden für den identitätslosen Schrecken, der nur winzige Augenblicke lang beinah ein Gesicht zu bekommen droht. In diesem quasi expressionistischen Setting gewinnt die ungreifbare Bedrohung an unheilvoller Präsenz, ohne sich preiszugeben. Nervenzerrend zur Tonspur geschnitten, ruft das Video Lucrecia Dalts x These Hidden Hands‘ nicht minder fabehaftes »These Moments Dismantled« aus dem letzten Jahr in Erinnerung.

Projektionsflächen bietet die visuelle Ebene jedoch gleich in mehrfacher Hinsicht auf. So wie das Werk immer wieder Hauptmotive (Blätter im Wind, Wasser, Lichtreflexe) auf ihre Eigenschaften als Texturen zu reduzieren versucht, den vermeintlichen Naturphänomenen artifizielle Bearbeitungen unterzieht oder gar abstrakten geometrischen Objekten „überstülpt“ und diese damit als flache Binnenstrukturen zu erkennen gibt, zieht sie dem Betrachter den sprichwörtlichen Boden unter den Füßen weg. Wo man eben noch Tiefe wähnte, ist man einer Illusion aufgesessen, einer reinen Oberflächenerscheinung. Es gibt kein „Dahinter“ – Nichts.

⯁ ⯁ ⯁

Mit seinem Monolog-Projekt ist Mads Lindgren derzeit äußerst gut beschäftigt. Neben »Conveyor« seinem kraftstrotzenden Longplayer-Debüt für Hymen Records, dem »I Will Return To You (…)« entstammt, hat er Anfang des Jahres mit »When The Clouds Roll By« auf Subtrakt ein Album mit für ihn typischen Drum’n’Bass-Tracks veröffentlicht. Ferner kollaborierte er mit Subheim für die ambitionierte EP »Conviction« (Denovali); zuletzt erschien im Juli die »Station 1805« EP mit Swarm Intelligence unter dem gemeinsamen Projektnamen Diasiva.

Highlights 2016: Die besten Alben

Veröffentlicht von unsoundaesthete in Extras am 19. Februar 2017

Jetzt, wo sämtliche Jahresrückblicke längst vergessen und fragwürdige Awards bereits medienwirksam an die üblichen Verdächtigen verteilt worden sind, lasse auch ich mir eine persönliche Abrechnung mit 2K16 nicht nehmen, muss dazu aber leider ein wenig ausholen…

Review: SHXCXCHCXSH – SsSsSsSsSsSsSsSsSsSsSsSsSsSsSs [2016]

Veröffentlicht von unsoundaesthete in Reviews am 30. November 2016

| Erschienen bei Avian (2016) |

| Erschienen bei Avian (2016) |

Als die sogenannte ‚Witch House‘-Welle Anfang der 2010er das World Wide Web heimsuchte, erlebten mit ihr bislang kaum beachtete Sonderzeichen einen unerwarteten Popularitätsschub. Okkult angehauchte Symbolketten mit Dreiecken, Petruskreuzen etc. schmückten die Namen unzähliger obskurer D.I.Y.-Musikacts, die auf Videoportalen, Social Media-Plattformen und Blogs von sich reden machten, so manchen Suchmaschinen-User indes zur Verzweiflung trieben (unvergessen: ///▲▲▲\\\).

SHXCXCHCXSH haben mit Witch House übrigens gar nichts am Hut, dennoch pflegt das Producer-Duo, dessen Pseudonym sich so wunderbar leicht einprägen lässt, seit ihrem Erscheinen auf der musikalischen Landkarte ein ähnliches Faible für Geheimniskrämerei und ungewöhnliche Codierungen, nur dass sie bei ihren kryptischen Betitelungen mit den Buchstaben des lateinischen Alphabets auskommen. Stilistische Alleinstellungsmerkmale muss man in ihrem unverwüstlich schubbernden, von der Kritik zu Recht begeistert aufgenommenen Experimental-Techno nicht lange suchen. Da wähnt man mit dem Klopfen der Bass Drum auch den von den perforierten Kellerwänden splitternden Beton in der Aufnahme wiederzufinden, und imaginiert das moderne Soundsystem, auf dem das Ganze abgespielt wird, inmitten einer Armada rustikal aus der Zeit gefallener Gerätschaften, die es mit schwer arbeitenden Antriebsmechanismen am Laufen halten. Der drückend-repetitive Grundcharakter behält auch angesichts stetiger Transformationen seine Dringlichkeit; ebenjene paradox wirkende Dynamik erschafft aus monolithischen Arrangements atmende, wenn auch stoische Kreaturen, die die eigentümliche Faszination der früheren Releases ausmachen.

»Linear S Decoded« gab sich in der Folge nicht nur schriftsprachlich erstmals auskunftsfreudiger, auch der Sound wurde einerseits zugänglicher und melodischer, aber glücklicherweise sogar noch variantenreicher. Kurzum: den Skandinaviern war genreübergreifend eines der besten Alben des Jahres 2014 gelungen.

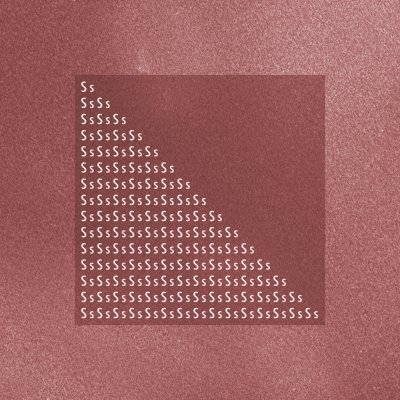

Also was nun, wird der geheimnisvolle Schleier mit dem dritten Album endgültig gelöst? Und schlägt man diesmal vielleicht sogar einen Weg ein, an dessen Ende ein Schild mit der berüchtigten Aufschrift ‚Pop‘ aus der Ferne erkennbar sein wird? − Nein und nein. Das Werk mit dem mindestens so kompakten wie ausdrucksstarken Titel »SsSsSsSsSsSsSsSsSsSsSsSsSsSsSs« ist im Ganzen wieder merklich reduzierter, schroffer und abstrakter ausgefallen. Auch die auf dem Coverbild platzierte Trackliste sorgt nur bedingt für mehr Verständlichkeit. Die Anzahl der Buchstaben nimmt also von Titel zu Titel exponentiell zu, schön und gut, doch lässt sich daraus keine Verbindung zum Gehörten ausfindig machen. Hypnotische Loops, befremdende Stimmbearbeitungen oder zerfurchte Texturen erwarten den Hörer dagegen allerortens. Mal sind die Tracks ätherischer, mal eher am Beat orientiert, doch wenn man ehrlich ist, werden diese Unterscheidungen beim Hören des Albums mit zunehmender Laufzeit immer hinfälliger. Tauchen gleichmäßige Rhythmen häufig auf, so sind sie doch nie wirklich catchy, treibend oder gar tanzflächenkompatibel, zumindest nach konventionellen Maßstäben besehen. Drums schrappen und knirschen eher beschwerlich dahin oder verhallen einsam in Zeitlupentempo. Feierwütige Konsumenten holt man anders ab, so viel ist mal sicher.

Bei 15 Titeln auf 54 Minuten Spielzeit ist die durchschnittliche Tracklänge entsprechend knapp bemessen. Die durchaus zahlreichen Zwei- bis Vierminüter können innerhalb dieses begrenzten Zeitrahmens natürlich keine größeren Build-Ups und Veränderungsprozesse durchexerzieren, wie es etwa bei Track #6 der seltene Fall ist. Tatsächlich gehen ein paar solcher Exemplare eher als Skizzen oder Interludes durch. Der Experimentierfreude tut das natürlich wenig Abbruch, stellt diese Form der Reduktion schließlich einen neuen Aspekt im Vorgehen der öffentlichkeitsscheuen Schweden dar. Einige der bereits erprobten Zutaten haben indes wieder ihren Weg hinein gefunden, seien es Anleihen dubbiger Raumkonstruktion (#3, #8), Acid-inspirierte Modulationen (#6) oder famos garstiges Industrial-Gerumpel (#5, #11). Verblüffenderweise erinnert die Schlussphase des Albums (#14, #15) an die perkussiveren Ausflüge von Glitchscape-Großmeister Tim Hecker, was im gleichen Zug demonstriert, wie weit nach außen das Experimentierfeld mittlerweile ausgedehnt wurde. Es kreuzen also an den Randgebieten mitunter fremde Spuren ihre Pfade und doch befindet man sich als Hörer unverkennbar im Territorium von SHXCXCHCXSH, wo jedoch selten zuvor ein so kaltes und unfreundliches Klima vorherrschte. Von dort geht eine fremdartige Präsenz aus, die achtlose Durchreisende barsch zurückweist, aufgeschlossene Entdeckerseelen jedoch bald in ihren Bann zu schlagen weisSsSsSsSsSsSsSsSsSs…

Tracklist:

01. Ss

02. SsSs ✓

03. SsSsSs ✓

04. SsSsSsSs

05. SsSsSsSsSs ✓

06. SsSsSsSsSsSs

07. SsSsSsSsSsSsSs

08. SsSsSsSsSsSsSsSs

09. SsSsSsSsSsSsSsSsSs ✓

10. SsSsSsSsSsSsSsSsSsSs

11. SsSsSsSsSsSsSsSsSsSsSs

12. SsSsSsSsSsSsSsSsSsSsSsSs ✓

13. SsSsSsSsSsSsSsSsSsSsSsSsSs

14. SsSsSsSsSsSsSsSsSsSsSsSsSsSs ✓

15. SsSsSsSsSsSsSsSsSsSsSsSsSsSsSs

Review: Squarepusher – Damogen Furies

Veröffentlicht von unsoundaesthete in Reviews am 12. Dezember 2015

| Erschienen bei Warp Records (2015) / Cover photography by Timothy Saccenti |

| Erschienen bei Warp Records (2015) / Cover photography by Timothy Saccenti |

Tom Jenkinson ist kein Freund von Kategorisierungen. Dies pflegt er in Interviews gern und oft zu betonen. Vielleicht gilt der Brite hinter dem Squarepusher-Alias ja gerade deswegen bei vielen Journalisten als ernster, etwas grummeliger und eigenbrötlerischer Zeitgenosse, der die obligatorischen Pressetermine eben nicht zu oberflächlichen Feel-Good-Veranstaltungen verkommen lassen will. Eine nonkonforme Haltung, die sich auch in der vielfältigen, durchaus von Humor zeugenden, Diskographie wiedererkennen lässt und den Fachmedien regelmäßig Mühen bereitet. Kaum haben Kritiker nämlich eine Schublade (Drill & Bass, Jazz Fusion Breakbeat etc.) ausgesonnen, markiert Jenkinson den Spielverderber und ändert mit dem nächsten Release die Kursrichtung. Mit Warp Records, einer Institution, die sich bestens mit unangepassten Typen (Oneothrix Point Never, Flying Lotus, Aphex Twin,…) auskennt, hat der Klötzchenschieber einen Heimathafen gefunden, der ihm seit den späten 90ern praktisch freie Handhabe beim Nachgehen manischer Alleingänge gewährt, was dann idealerweise Meisterwerke wie »Hard Normal Daddy« oder »Ultravisitor« nach sich zieht. Eine Arbeitsbasis, die auch für die Entstehung des 2015er Outputs eine überaus zentrale Rolle gespielt haben muss.

Die Verwirrung beginnt diesmal bereits beim Inspizieren der CD-Verpackung, denn das Frontcover mit Jenkinsons digitalverzerrtem Konterfei verrät mir nicht auf Anhieb, wo hier eigentlich oben und unten sein sollen. Auch die beim Aufklappen der Kartonhülle sichtbaren Hilfspfeile vermögen derartige Orientierungsprobleme nicht wirklich zu beseitigen, führen aber immerhin schrittweise zum schwarzbedruckten Datenträger, der sich optisch kaum von seiner Peripherie abhebt. Das Design stellt ein getreue Spiegelung des verdrehten Bastards dar, als der sich dieses »Damogen Furies« erweisen sollte, jedoch täuscht das extrem minimalistische Schwarz-Weiß wiederum ob der wilden Auswüchse und akustischen Farbspielereien, die sich in der ‚Blackbox‘ verbergen.

Opener »Stor Eiglass« prescht mit deftigen Schlägen vor, die die Wände zum Wackeln bringen, etabliert aber bald darauf quietschige, durchaus zum Mitsummen geeignete Melodien aus dem Rechner – Kontraste, die schon der direkte Vorgänger »Ufabulum« aufzuweisen wusste. Im Laufe des Viereinhalbminüters werden die synthetischen Rhythmen zu einem zunehmend diffizilen Datengeflecht zurechtgezwirbelt. Bis hierhin verläuft trotzdem noch alles in vergleichsweise geregelten, weitgehend nachvollziehbaren Bahnen und wenn man dabei leichten Plastikgeruch vernehmen sollte, dann liegt das womöglich daran, dass Mr. Unbequem seinen Einstiegstrack als „Trojan Horse“ für jungfräuliche Gehörgänge ausgetüftelt hat. Richtig los geht es dann erst mit »Baltang Ort«, das mit seiner Verquickung von prachtvollen Flächen und unwirschen Beatfraktalen eine ähnlich tragende Rolle einnimmt wie seinerzeit ‘Pusher-Klassiker »Tundra« auf dem Debütalbum »Feed Me Weird Things« (1996). Nur gerät es vom Ausdruck her weitaus artifizieller und gröber als der ziemlich feingliedrige Jungle-Parcours aus alten Tagen, denn letzterer wird hier durch extragrantige Acid-Einspritzungen und kalte Computerdrums ersetzt. Puh, was ein erhebender Stress das doch ist! Aber wo bleibt der Mindfuck!?

Ein Blick ins Booklet mit einem erklärenden Statement des Künstlers verrät schon mal die Besonderheit der Machart: Alle zu hörenden Sounds entstammen eigenprogrammierter Software, die Jenkinson über viele Jahre hinweg entwickelt hat. Außerdem wurden sämtliche Tracks in einem zusammenhängenden Take ohne nachträgliche Bearbeitung aufgenommen. Irgendwie fast schon kämpferisch klingt dabei seine Proklamation des Wegs des größtmöglichen Widerstandes wie auch das Anliegen, sich von Konsumzwängen freizumachen. Ist Squarepusher damit Gegner einer Kulturindustrie, dessen Teil er unweigerlich selber darstellt? In gewisser Weise ja, doch hierbei geht es ihm merklich weniger um das altbekannte Argument gegen die kommerzielle Verwertung von Musikwerken, als – viel basaler – um die Mittel, die ihrer Entstehung vorausgehen: Instrumente, Hard- und Software. Geräte und Klangerzeuger von der Stange schränken die kreativen Möglichkeiten ein, determinieren zu einem gewissen Grad ihre Nutzungsweisen, so der Gedanke. Sein entschiedener DIY-Approach ist aber auch ein klares Zeichen gegen die Preset- und Readymade-Mentalität des sogenannten ‚EDM‘-Mainstreams der letzten Jahre, dessen Baukasten-Produktionen mit der progressiven, tüftlerischen Essenz der elektronischen Musik denkbar wenig zu tun hätten.

Hektisch, laut und eigenwillig ist »Damogen Furies« ohne Zweifel über weite Strecken, wie auch schon viele Squarepusher-Platten zuvor, doch die Direktheit, mit der die meisten aktuellen Kreationen ins Gesicht ballern, liefert dann doch ein paar Argumente dafür, sein Treiben tatsächlich als eine schräge Art von individualistischer Protestmusik zu begreifen. Nicht in plumpen Parolen, jedoch in eisigen Glitches, Strobo-Breaks und kakophonen Eruptionen findet diese ihren Ausdruck. »Rayc Fire 2«, schrill und kompromisslos, als Single vorab zu vermarkten, bleibt da nur ein kleines Kuriosum mit Randnotizcharakter, schließlich dürfte sich der Kreis derjenigen, die sich von dem tollen Digitalkrach mit Breakcore-Anleihen zum Albumkauf verleiten lassen auf eine relativ überschaubare Anzahl von Musiknerds begrenzen. Das fantastisch rabiate »Kwang Bass« lärmt dunkel und metallisch, beinahe schon mit futuristischem Industrial-Touch; »Exjag Nives« hingegen steigert sich in ein wüstes, ultraverknotetes Drum & Bass-Gefrickel hinein – bekanntermaßen ja ein Feld, auf dem ihm sowieso nur wenige die Stirn bieten können.

Genauso wie die gerade umher geworfenen Genrebegriffe stets nur das Dilemma aufzeigen, dass bei der Beschreibung der Kompositionen entsteht, bleibt die härtere Gangart auch nie bloßes Muskelspiel, sondern hat häufig einen verspielten Charakter. Das expressive Chaos scheint gerade mit dem Bezug zu stereotypen Mustern Sinn zu erhalten. Man nehme etwa »Kontenjaz«, das in seinem Mittelteil kurzzeitig mit gleichmäßigem 4/4-Takt inklusive übertrieben ‚catchy‘ Harmonien überrascht. Doch gerade wenn man denkt, Jenkinson schalte endgültig in den Party-DJ-Modus, treffen einen wieder krachende Beats, die zeigen, was Sache ist. Rein klangästhetisch hat das hier Gebotene ungeahnte Überschneidungen mit den Neonkirmesbespaßern aus dem gegnerischen Lager, doch umso gnadenloser zerschreddert er deren Motive, zerstört bekannte Strukturen, um sie in unorthodoxer Manier neu zu überschreiben. Aus streng reglementiertem Exzess wird ein sich frei entfaltendes Formgemenge. Eine geistige Verwandtschaft zum Free Jazz ist auch diesmal nicht zu verleugnen, die gelungenen melodischen Passagen (»D Frozent Aac«, »Exjag Nives«) hingegen sorgen für das kompositorische Gegengewicht. Der gespaltene Wesenszug ist es, der diese LP trotz aller idiosynkratrischen Ausraster auf gewisse Weise recht zugänglich macht.

Dahinter kann man Kalkül vermuten, tatsächlich lässt sich solch Herangehensweise aber wohl passender mit dem Faktor Eigensinn erklären. „Der Weg ist das Ziel“ galt schon immer für Jenkinsons Ethos, es geht um Risikofreude und das Vermeiden von Routine um jeden Preis. Bloß nicht eine von diesen greisen Rock-Mumien werden, die ihre schalen Hymnen in gefühlter Endlosschleife durch die Stadien krakeelen, ehe man ihnen (zur Bestrafung?) am Schluss noch ein Musical widmet, in der Hoffnung sie würden zum Wohle der Menschheit endlich in Rente gehen. Natürlich bleibt es fraglich, ob die hier bewusst forcierten Unterschiede im Produktionsprozess für den Hörer am Ende überhaupt noch in gleicher Weise greifbar sind wie für den Komponisten. Squarepushers Ansatz ist weniger der ‚Klangforschung‘ verpflichtet als – wenn man es hart ausdrücken möchte – seinem Künstlerego. Alles in allem ist »Damogen Furies« gewiss nicht ‚groundbreaking‘, in der falschen Gemütslage sogar ein anstrengendes Unterfangen, da es konstant auf maximaler Drehzahl powert. Und dennoch stellt es den gelungenen Beweis dar, dass dieser unkonventionelle Musiker auch nach 20 Jahren im Business immer noch sich selbst und das Publikum herauszufordern weiß und unter dieser Prämisse im Stande ist, wahrhaft Spannendes zu fabrizieren.

Tracklist:

01. Stor Eiglass

02. Baltang Ort ✓

03. Rayc Fire 2 ✓

04. Kontenjaz

05. Exjag Nives ✓

06. Baltang Arg

07. Kwang Bass ✓

08. D Frozent Aac ✓

Review: Hecq – Mare Nostrum [2015]

Veröffentlicht von unsoundaesthete in Reviews am 22. August 2015

| Erschienen bei Hymen Records (2015) / Cover artwork by beeple |

| Erschienen bei Hymen Records (2015) / Cover artwork by beeple |

2013 reiste Ben Lukas Boysen alias Hecq auf Einladung der Polytechnischen Universität Kataloniens nach Barcelona, um Tonaufzeichnungen des Supercomputers MareNostrum zu machen, welcher von Glas und Eisen umhüllt in einer ausgemusterten Kapelle betrieben wird. Mit Induktionsmikrophonen ausgerüstet, die für den Menschen praktisch kaum wahrnehmbare Betriebsgeräusche auf ein hörbares Level verstärken können, brachte er circa zwei Stunden im Innern der eindrucksvollen Anlage zu. Aus den Ergebnissen dieser äußerst ungewöhnlichen Aufnahmesession entstand durch Post Production der Soundsamples ein nicht minder ausgefallenes Album, das auf zusätzliche Instrumente oder andere Klangerzeuger bewusst verzichtet.

»Mare Nostrum « besteht aus vier Stücken, die sich alle jeweils knapp unter der 20-Minuten-Marke einpendeln. Es ist ohne Zweifel eines der ambitioniertesten Projekte von Boysen, dessen Talent, Ehrgeiz, Neugier und Wagemut ihn längst in eine Reihe mit Größen wie Richard D. James befördert haben. Seine Werke konsumiert man nicht beiläufig, sie müssen durchdrungen, gefühlt und erfahren werden. Besondere Größe beweist er hier jedoch, in dem er sich selbst als Künstler noch stärker zurücknimmt und dem titelgebenden Hochleistungsrechner zum Dreh- und Angelpunkt macht, ihm quasi ein klangliches Denkmal setzt: Es summt, knattert, fiept und rauscht. Von der Herangehensweise ist dies durchaus mit der – falls man diese Formulierung gelten lassen möchte – ‚Tradition‘ der Musique concrète zu vergleichen, auch wenn die fertigen Tracks dann doch anders klingen. Vor allem aber oft ähnlich schwer zugänglich. Als Hörer wird man insgesamt relativ wenig an die Hand genommen. Sogar manch IDM- oder Ambient-Connaisseur dürfte da zunächst mal skeptisch die Augenbrauen hochziehen und gelegentlich mit seiner Aufmerksamkeit etwas abschweifen (obwohl auch das gerade bei atmosphärischen Klängen durchaus mal erlaubt sein sollte).

»Mare Nostrum« basiert auf Field Recordings, jedoch wirkt diese Kategorisierung hierbei im gleichen Zuge fast wieder absurd, da die Aufnahmen an einem so abgeschlossenen, sterilen Ort unter streng kontrollierten Bedingungen stattfanden, wo außerdem nichts im üblichen Sinne als ‚natürlich‘ bezeichnet werden könnte, sondern lediglich Algorithmen – Achtung, Wortspiel! – den Ton angeben. Hört man jedoch genau hin und fokussiert die Geräuschskulpturen, so scheinen sich doch ganze Welten im Inneren des synthetischen Gebildes zu verbergen. Manche davon sind befremdlich oder sogar beunruhigend, andere dagegen haben auch harmonische Untertöne und wirken auf eine seltsame Art und Weise beinahe majestätisch. Während bei »I« etwa noch ein Sturm zu toben scheint, kehrt bei »IV« eine behagliche Geschäftigkeit ein. Diese Welten zu entdecken erfordert jedoch Geduld. Am besten nähert man sich dem Werk entweder hellwach oder alternativ dazu – auch wenn dies zunächst paradox klingen mag – im Zustand konzentrierter Müdigkeit, wenn auditive Reize noch viel intensiver erscheinen als gewöhnlich. Es ist im wahrsten Wortsinn das Innenleben des Computers, das zum Klingen gebracht wurde. Eine eigene Sprache, die erst einmal verstanden werden muss und von Hecq behutsam übersetzt wurde. Natürlich ließen sich die Stücke – um ein altes Klischee zu bemühen – womöglich ebenso erfolgreich als meditatives Hintergrundrauschen anwenden. Mit solch einer an Muzak-hafte Zweckgebundenheit anschließenden Rezeptionshaltung ist der Tiefe der Produktion (wie im Übrigen auch bei den allermeisten experimentellen Ambientwerken) aber gewiss nicht beizukommen.

Neben einem anspruchsvollen Hörerlebnis regt das Albumkonzept zu theoretischen Fragestellungen an: Wer musiziert hier, ist es der Computer, Ben Lukas Boysen oder sind es beide zusammen? Für den Musikgenuss kann man derartige Diskursangelegenheiten selbstverständlich als untergeordnet betrachten. Ohne Frage schien es dem Oldenburger aber darum gegangen zu sein, eine gewisse ‚Authentizität‘ der Situation zu wahren. MareNostrum ist eine gigantische Blackbox und er hat sie ein Stück weit öffnen können. Wo äußerlich Kühle und Bewegungslosigkeit vorherrschen, lauert in silico Dynamik und Leben. In einem Interview beschrieb Boysen, wie sehr er von der speziellen Atmosphäre des Ortes eingenommen gewesen ist, an dem das Sakrale eines Gotteshauses auf die säkularisierte Moderne trifft, wie sie durch die Ratio der Rechenmaschine nicht besser hätte repräsentiert werden können. Hecq ist es gelungen, die einzigartige Kombination der beiden nur scheinbar gegensätzlichen Pole auf subtile Weise einzufangen.

Tracklist:

01. I

02. II ✓

03. III

04. IV ✓

Preview: Final – Black Dollars

Veröffentlicht von unsoundaesthete in Aktuelles am 19. August 2015

Wenn es einen zeitgenössischen Musiker gibt, dem man das Attribut ‚umtriebig‘ aufdrücken möchte, dann ist man bei Justin K. Broadrick aber sowas von an der richtigen Adresse. Der Brite tritt mit derart vielen Projekten musikalisch in Erscheinung, dass man leicht durcheinanderkommen kann im Dickicht stiltechnisch enorm breitgefächerter Veröffentlichungen. Jesu, Godflesh, JK Flesh, Pale Sketcher und White Static Demon laufen bei ihm quasi simultan; darüber hinaus wirkt Broadrick in Supergroups wie Greymachine oder Blood Of Heroes mit und ist auch ziemlich gefragter Remixer in den unterschiedlichsten Genregefilden. Nicht zu vergessen sind natürlich seine ehemaligen Engagements bei Techno Animal, Napalm Death, Fall Of Because u.a. Ein häufig übersehenes Projekt stellt jedoch sein Output unter dem Alias Final dar, dabei ist es doch erstaunlicherweise sein ältestes. Seit 1982 widmet sich Broadrick hierunter allerhand Experimentellem und Minimalistischem, meist im Bereich Drone, Noise und Ambient. Doch trotz eines stolzen Backkatalogs weiß man eigentlich nie so richtig, was man bekommt. Das bestätigt sich wieder mal beim Hören des Snippets zum anstehenden Album »Black Dollars«. Umgarnende Harmonieflächen, barsche Distortion, Chords von der Akustik-Klampfe und irritierende Vocal-Fetzen, als wären diese aus einer fernen Popwelt in den Mix zugeschaltet worden. Im Schnelldurchlauf schon mal durchaus beeindruckend. »Black Dollars« soll im September bei Downwards erscheinen.

Review: Godspeed You! Black Emperor – Asunder, Sweet and Other Distress [2015]

Veröffentlicht von unsoundaesthete in Reviews am 11. April 2015

| Erschienen bei Constellation Records (2015) |

| Erschienen bei Constellation Records (2015) |

Nur wenige Bands haben es zu einem derart einvernehmlichen Kultstatus gebracht wie Godspeed You! Black Emperor, denen Anerkennung durch Kritiker unterschiedlicher Fasson ebenso zuteilwurde wie Verehrung durch Musikbegeisterte rund um den Globus. Bemerkenswert ist dieser allgemein vorherrschende Respekt angesichts eines Gesamtwerks, das ohne einen einzigen Refrain oder eingesungene Strophe auskommt, eines Ensembles ohne hervorstechende Star-Figur und Stücken mit einer durchschnittlichen Länge von 15 Minuten. Entsprechend ist das Schaffen des Montrealer Projekts aber nur bedingt als musikalisches Fast-Food genießbar und sollte einem nicht unbedeutenden Teil der Musikkonsumenten dank entschiedener Independent-Positionierung inklusive marketingtechnischer Zurückhaltung auch schlichtweg unbekannt geblieben sein.

Ihre Sporen verdienten sich die gegen den Strom schwimmenden Kanadier vor allem zu einer Zeit, als ‚Post-Rock‘ noch eher eine recht unbestimmte Umschreibung für grenzgängerisches Experimentieren, das zwar irgendwas mit Rock zu tun hatte, aber dessen sture Konventionen zu brechen wusste, dargestellt hat – und kein eigenes Quasi-Subgenre, das selbst schon mit einem gewissen Fundus von Regeln und relativ eingegrenzten Vorstellungen daherkommt. Godspeed boten schon in den 90ern im Kern das Meiste dessen auf, was charakteristisch für dieses ‚Etikett‘ werden sollte (und mittlerweile längst auch von einigen zweitklassigen Bands nur semi-originell reproduziert wird), waren aber noch mehr als das. Die Art zu arrangieren war etwas Besonderes, die konkrete Ausformulierung einmalig und ihre atmosphärische Qualität ließ jedes Werk zum reinsten Vorstellungsmonster gerieren. Vor allem zeigte man früh auf, wie man Rock’n’Roll spielen und gleichzeitig außergewöhnliche Tiefe und Emotionalität erreichen konnte. Eigenheiten, durch die sich die Band auch später noch von den Nachzüglern merklich abzuheben wusste.

Wie die vielen anderen Künstler, mit denen man sich im weitesten Sinne eine Sparte teilt, gehen GY!BE auch mit extremen Ausschlägen auf der dynamischen Skala vor – das heißt, von fast stillen Momenten bis hin zu tosenden Crescendos wird das volle Spektrum hoch und runter gespielt. Und daran wird dankenswerterweise nicht gerüttelt. Skizzieren lässt sich dennoch eine klare Entwicklung: Waren die frühen Arbeiten noch fragmentarische, zumeist deprimierende Endzeitcollagen mit Field Recordings und hörspielartigen Sequenzen, so gerieten die jüngeren Werke zunehmend homogener bzw. uniformer, sind auf weniger Elemente reduziert und wesentlich stringenter in ihrer Konstruktion.

Hier knüpft »Asunder, Sweet and Other Distress«, das nunmehr fünfte Album, direkt an. Wer die Band in letzter Zeit verfolgt hat, wird schnell feststellen, dass es sich bei der neuen Scheibe um die Studioversion ihres ca. dreiviertelstündigen Live-Stücks »Behemoth« handelt, das hierzu in vier Tracks untergliedert und unbenannt wurde, aber de facto natürlich genauso ein zusammenhängendes Ganzes bildet. Track und Album werden bei GY!BE ohnehin wieder mal zu brüchigen Kategorien, die miteinander verschmelzen. Dass die aktuelle Schöpfung im Gegensatz zu allen Vorgängern auf eine einzige CD passt, nährt zusätzlich den Verdacht, die Post-Rock-Überväter möchten ihre musikalischen Visionen inzwischen deutlich kompakter zum Ausdruck bringen.

»Peasantry or ‚Light! Inside of Light!« ist ein Beginn ohne sorgsamen Aufbau und atmosphärisches Klein-klein. Blankes, knochentrockenes Schlagzeugspiel muss als Einleitung herhalten und dann dröhnt es auch schon nach ziemlich schnellen 20 Sekündchen los, lang gefackelt wird hier nicht mehr. Diese schleppende Direktheit klingt überraschend pompös, aber gleichzeitig auch unfreundlich und barsch. Streicher und E-Gitarren variieren im Verlauf wie gewohnt zwischen schroffer Disharmonie und bildstarker Melodiösität. Das Ganze könnte alternativ auch den Titel tragen ‚Streifzug der Nomaden durch die Wüste‘. Nach ‚nur‘ etwas mehr als zehn Minuten geht dieser… man möchte fast sagen… flotte Einstieg in das böse Grummeln von »Lambs’ Breath« über. Diejenigen, welche anfangs noch besser in die Platte reingekommen sind, als sie es von der Band gewohnt sind, werden spätestens hier vermutlich wieder ein wenig zurückschrecken. Minimalistische Drones übernehmen das Kommando – für einige Minuten hört man auch fast ausschließlich einen summenden Ton, der leicht variiert wird.

»Asunder, Sweet« setzt genau dort an und baut das akustische Gerüst wieder von neuem auf. Dieses mit obskuren Effekten und kakophonischen Scherben durchzogene, sich stetig steigernde dritte Viertel zeigt GY!BE erstmals in absoluter Bestform und bereitet den Weg für das Finale. Als solches kommt »Piss Crowns Are Trebled« dann auch durchaus gewaltig und belohnend daher, wenn auch vielleicht nicht ganz so fulminant wie man sich das mit einer immensen Erwartungshaltung ausgemalt hat. Soll heißen: Die Schlagzahl ist wirklich enorm hoch und die ‚Action‘ wird ohne Atempause durchgezogen, der Funke mag dennoch nicht hundertprozentig überspringen.

Ausgezeichnet hat die Formation nämlich schon immer ihre Fähigkeit, große und epische Motive als Höhepunkte zu setzen, ohne dabei in die Klischeefalle zu tappen. Man hat man es schlicht fertiggebracht, selbst in den bombastischsten Momenten nie einem unangenehmen Pathos zu verfallen, aber trotzdem bewegende Akkorde zu fabrizieren. Allerdings begann man mit »‚Allelujah! Don’t Bend Ascend« (2012) offenbar diese Prinzipien vorsichtig zu lockern. Das ist auch gerade beim Schlussakt von »Asunder, Sweet and Other Distress« in einigen Momenten zu merken. Natürlich ist man nach wie vor weit davon entfernt, Zuckerguss nach Aerosmith-Manier zu servieren. Aber in der Ferne, hinter den zerfurchten Schluchten und ausgedörrten Weidehügeln sieht man zumindest schon die ersten langgelockten Hard Rocker und Heavy Metal-Jünger näherkommen.

insgesamt enthält die aktuelle LP vom Prinzip her das Meiste von dem, was die Vorgänger schon aufzubieten hatten. Melodiebögen und Klangfragmente sind ungebrochen souverän miteinander verflochten. Gelegentlich macht sich sogar ein Tick zu viel Routine breit. Aber von Stagnation zu reden, wäre nicht fair, denn man folgt dem Trend der letzten Veröffentlichungen, den Sound nicht etwa auszudünnen, sondern zu komprimieren, also einfach schneller auf den Punkt zu kommen, und sich zudem etwas mehr in Richtung konventioneller Gitarrenmusik zu öffnen, ohne die experimentelle Bastelei zu vernachlässigen. Selbstverständlich benötigt die Musik trotz allem noch viel Platz zur Entfaltung – eingezäunte Reservate sind eben nicht ihre Sache. Mit dem asketischen Mittelteil wird dabei diesmal noch leicht die Struktur variiert. Womöglich ist »Asunder, Sweet and Other Distress« die schwächste Arbeit der Gruppe. Doch das liegt zum großen Teil daran, dass die Vergangenheit von einer Reihe großartiger Werke bestimmt wird und die Kritik folgerichtig in der Abteilung ‚Meckern auf hohem Niveau‘ aufgehoben ist.

Tracklist:

01. Peasantry or ‘Light! Inside of Light!’

02. Lambs’ Breath

03. Asunder, Sweet ✓

04. Piss Crowns Are Trebled ✓

![[ B O L T ] – ( 0 3 ) Cover](https://unsoundaesthetics.files.wordpress.com/2015/09/bolt-03.jpg?w=400&h=400)